不動産売買の仲介手数料とは?計算方法から交渉できる仕組みまで徹底解説!

不動産を売買する時にかかる仲介手数料について、不動産業界18年・上級宅建士(宅建マイスター&不動産コンサルティングマスター)の「ゆめ部長(真っ直ぐ不動産仲介)」が、不動産屋さんの本音や業界の闇に触れつつ圧倒的な内容で解説します。

仲介手数料の計算式・請求権の発生時期・支払方法などの基礎知識だけでなく、値引き交渉できる根拠を法律や判例を示しながら解説。さらに、仲介手数料値引サービスを紹介するだけでなくメリット・デメリットまで紹介する充実ぶりです。この記事を読み込んでもらえたら、間違いなく、仲介手数料で損をすることがなくなると断言できます!

ただし…この記事はゆめ部長の熱い想いを詰め込んだ内容になっていますので、10分で理解できるものではありません。このページをブックマークして少しずつ知識を深めていってください!

STEP1はサラッと一読、STEP2で気になるリンクを読み、STEP3で再度全部じっくり読み込んでもらうことを前提としています。時間はかかりますけど、マイホームを売買する際には必ず役立ちますから頑張って勉強してみてくださいね。なお、さらに深く理解したい!と思ってくれたなら、STEP4で全部のリンクを読んでみることをオススメします。そして、仕上げの最終STEPでは、皆さまが考える理想的な仲介手数料額でサポートしてくれる不動産屋さんを見つけ出して完了です。

さぁ、不動産屋さんに負けない知識を身に付けましょう!!

不動産売買でかかる仲介手数料とは?

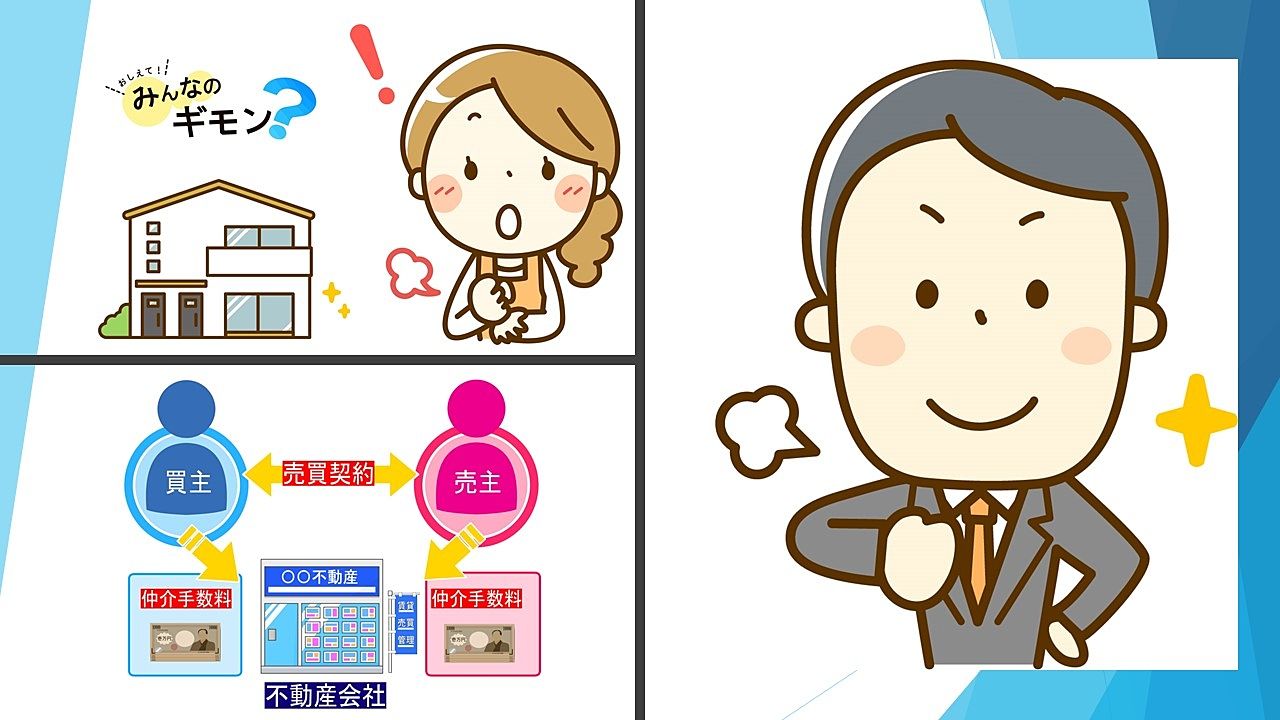

不動産売買の仲介手数料とは、不動産屋さん(仲介会社)が、売主さまと買主さまの間に入って売買契約を成立させたときにもらう報酬のことです。なんとなくでも「仲介手数料3%」は聞いた覚えがある人も多いのではないでしょうか?でも…「そんなの知らないよ!」という人もいると思いますので、仲介手数料について知っておいて欲しい知識をわかりやすく解説します。

仲介手数料は仲介会社がいないと発生しない

仲介手数料は売主さま・買主さまの不動産取引を「仲介」することで発生する報酬のことです。つまり、次の【1】と【2】のように、仲介会社がいなければ仲介手数料は一切かかりません!

【1】売主の不動産会社から直接購入する

新築マンションや新築一戸建てを売主直売で購入する場合です。売主の不動産会社から買主さまが直接購入しますから、仲介会社は間に入っていません。

【2】買主の不動産会社へ直接売却する

中古マンション・中古一戸建て・土地などを売主さまが不動産買取会社へ直接売却する場合です。売主さまが買主の不動産買取会社へ直接売却しますから、仲介会社は間に入っていません。

「仲介会社」がいない。

だから、

「仲介」の「手数料」がないわけですね。

ちなみに、不動産の広告を見ると、その不動産屋さんの取引態様が次の3ついずれかが記載されています。

■ 売主

■ 仲介(媒介)

■ 代理

仲介手数料がかかるのは2番目の仲介(媒介)のみ。(たまに代理で仲介手数料がかかることもありますけどレアケースです。)なお、一般・専任・専属専任と記載されている場合は全て「仲介(媒介)」になります。

詳細記事…

仲介手数料に含まれるサポート

不動産売買の仲介手数料は、プロへの相談・プロからのアドバイス・物件紹介や販売・現地案内・条件交渉・住宅ローンサポート・物件調査・契約書類作成・売買契約・現地立会・残代金決済手続・トラブルへの対処などに対して支払うお金になります。

ここで不動産取引のプロだからこそ負う責任についてお話させてください。

仲介会社は不動産売買の取引を安全にサポートすることが仕事なので、取引対象の不動産について物件調査を行います。このとき、調査ミスがあった場合には「仲介責任」を問われ、損害賠償請求されるリスクも負わなければいけません。

この仲介責任は皆さまが考えているよりもずーっと重く、数千万円の損害賠償を請求された事案もあると研修で聞いたことがあります。仲介会社が入ることで仲介手数料はかかってしまいますけど、プロが調査を行うことで不動産取引に保険をかける…そんな価値があることを知っておいてください。

ちなみに…仲介会社がなくなってしまった場合、簡単に入手できている質の高い情報が無料では得られなくなるでしょう。なぜなら、ポータルサイト「suumo」があれだけ物件情報と不動産売買に関するコラムなどを充実させられたのは、仲介会社が運営会社であるリクルートさんへたくさんの広告料を支払ってきたからです。仲介手数料が存在するから無料でたくさんの情報を集められるということですね。

詳細記事…

仲介手数料が発生するタイミングは売買契約成立時

不動産売買の仲介手数料は「売買契約成立時」に発生します。そのため、売買契約が成立しなければ、1年でメールのやり取りを100回しても、現地案内を10回以上しても、不動産屋さんの報酬は0円…つまり「タダ働き」になるのです(涙)

なお、仲介手数料の発生時期は媒介契約書の「媒介契約約款」に明記されています。仲介手数料は「成功報酬」なので売買契約が成立しなければ報酬請求権はありません。媒介契約書には下記のようにハッキリ書かれていますので、媒介契約書に署名・捺印する前に確認してみてくださいね。

乙(不動産屋さん)の媒介によって目的物件の売買または交換の契約が成立したときは、乙(不動産屋さん)は、甲(買主さま or 売主さま)に対して、報酬を請求することができます。

仲介手数料は誰が誰に対して支払うの?

仲介手数料は、売主さま と 買主さま が、仲介会社に対して支払います。

ゆめ部長(仲介会社)が、売主さま・買主さまの両方を担当した場合、売主さまと買主さまそれぞれが、ゆめ部長に対して仲介手数料を支払います。上限の仲介手数料を請求するなら「3.3%+66,000円」×2=「6.6%+132,000円」がゆめ部長の報酬になります。

ゆめ部長が、売主さまだけを担当した場合、売主さまがゆめ部長に対して仲介手数料を支払います。買主さまは担当した仲介会社に対して仲介手数料を支払いますので、売主さま・買主さまのどちらか一方だけが負担するわけではありません。

アメリカなどでは、売主さまだけが仲介手数料を支払い、買主さまは仲介手数料を支払わないことが多いため、この知識があると勘違いしやすいかもしれませんね。

仲介手数料は契約時に半金・引渡時に半金を支払う

仲介手数料は売買契約成立時に全額請求する権利が発生します。しかし、媒介契約書には、売買契約後~引渡(残代金決済)の手続きも不動産屋さんがサポートすると記載されているため、売買契約時点では業務の半分が残っていると言えます。そこで、売買契約時に50%、引渡時に50%を請求する不動産屋さんが多いです。(真っ直ぐ不動産仲介は引渡時100%にしていますよ。)

売買契約時に50%の仲介手数料を受領するもう1つの理由は、お客さま都合で売買契約が解除された場合、仲介手数料を一切払ってもらえないリスクがある…ということです。世の中広くて、本当にいろんな人がいます。最後になって「お前の仕事はプロの仕事じゃなかった!だから仲介手数料は支払わない!」と言い出す人もいるそうです。幸いなことに、ゆめ部長はそのようなお客さまと出会ったことはありませんけど、困りますよね…。

仲介手数料の支払いは現金でも振込でもOK

仲介手数料の支払い方法は不動産屋さんによってルールが異なりますけど、現金・振込のどちらかであれば柔軟に対応してくれるはずです。おそらく、預金小切手は嫌がられると思います。ちなみに「真っ直ぐ不動産仲介」は現金と振込はどちらでもOKにしています。

仲介手数料の計算式「3.3%+66,000円」

仲介手数料の計算式は「3%+6万円」で覚えているお客さまが多いようです。ところが、この計算式を全物件でそのまま使えるわけではないので注意してください。

具体的には、

■ 成約価格に建物消費税が含まれる物件?

■ 成約価格が400万円を超える物件?

で、計算式が変わってしまいます。仲介手数料の概算金額を知りたいだけなら、次の計算式を覚えておけば問題ありません。

「成約価格×3.3%+66,000円」

たとえば、

5,200万円のマンションを200万円価格交渉して5,000万円で購入した(or 売却した)場合を具体例にして計算してみると…

成約価格は5,000万円なので、

5,000万円×3.3%+66,000円

= 171万6,000円

これが、仲介手数料の概算額(消費税込)です。

ここから先は、詳しい計算方法を解説していきましょう。

仲介手数料の計算式(400万円以上)

まず、成約価格に建物消費税が含まれない場合 から説明します。

建物に消費税が課税されないのは、売主が、不動産会社でも法人でもない「個人」になる場合です。つまり、個人が所有する居住中のマイホーム(中古マンション・中古戸建)を売買するなら建物消費税は「非課税」ということですね!

仲介手数料の計算式は…

■ 成約価格が400万円未満なのか

■ 成約価格が400万円以上なのか

どちらに該当するかで変わります。

まず、1つ目。多くの不動産が該当する「400万円以上」から見ていきましょう!

成約価格が400万円以上なら「速算式」を使って次のように計算します。

( 物件価格 × 3% + 6万円 )× 1.1

物件価格 × 3.3% + 6.6万円

例えば、3,000万円の中古マンション(売主:個人)を購入した場合で具体的に計算してみると…

3,000万円 × 3.3% + 6.6万円

= 1,056,000円

これは、簡単ですよね。

次に2つ目。成約価格が400万円未満の場合です。

仲介手数料の計算式(400万円未満)

成約価格が400万円未満の場合は先ほどの「速算式」が使えません。ほとんどの人が知らないと思いますけど、実は、仲介手数料は次のように3段階に分けて計算しています。

■ 200万円まで … 5.5%

■ 200万円~400万円まで … 4.4%

■ 400万円以上の部分 … 3.3%

たとえば、

売主が個人の中古一戸建てを3,000万円で売却した場合の仲介手数料を具体的に計算してみると…

200万円×5.5%

+

200万円×4.4%

+

2,600万円×3.3%

11万円 + 8.8万円 + 85.8万円

= 1,056,000円

このように計算します。

合計金額は先ほどの速算式と一致ですね!

次に解説するのは、成約価格に建物消費税が含まれる場合 の計算式です。ちょっとだけ計算がメンドウになりますけど、そんなに難しくないので一気に進めていきましょう。

建物消費税が課税される場合の仲介手数料計算式

不動産会社が売主になる新築マンション・新築一戸建て・リノベーションマンション・リノベーション戸建などは、建物に消費税が10%課税されますので、成約価格から建物消費税を引いた金額に対して仲介手数料を計算します。そうしないと、建物消費税という税金に対して仲介手数料とうい報酬が発生することになってしまうからです。

具体例をあげてみます。

物件価格5,000万円(内、建物消費税100万円)の新築一戸建てを価格交渉しないで購入する場合の仲介手数料を計算してみましょう。

(5,000万円 - 100万円)× 3.3% + 6.6万円

= 1,683,000円となります。

建物消費税100万円の部分にまで仲介手数料が発生したら…おかしいですよね!?

消費税に関する重要な知識!!

■ 個人が売主:消費税「非課税」

■ 法人が売主:消費税「課 税」

⇒ 土地:「非課税」

⇒ 建物:「課 税」

個人が売主なら、不動産の消費税は非課税でOK。でも、不動産会社などの法人が売主なら、建物にだけは消費税が課税されちゃうってことですね。

1つ具体例を見ていきます。

売 主:不動産会社(法人)

物 件:新築一戸建て

土 地:3,500万円

建 物:1,500万円

消費税:???

この物件の販売価格はいくらでしょうか?

一緒に考えてみましょう!

売主が不動産会社なので消費税は「課税」

土地は非課税なので土地消費税は0円

建物は課税なので建物消費税は150万円

土地:3,500万円

建物:1,500万円

消費税:150万円

不動産価格は税込表示なので、販売価格は5,150万円(税込)となります!

ここまで大丈夫ですか??

仲介手数料には消費税が10%かかる

消費税は、不動産会社が分譲する不動産の「建物」だけではなく、仲介会社へ支払う「仲介手数料」にも10%課税されます。

「建物に消費税は納得できる。でも、仲介手数料に消費税は納得できない!」そう言いたい気持ちはわかりますけど、消費税は物品の販売だけでなくサービスの提供なども課税対象にされているので諦めてくださいね。

仲介手数料3%(税込)と3%(税別)

仲介手数料は「3.3%+66,000円」が「上限」でしたね。実は、ゆめ部長のような仲介会社が、新築一戸建てやリノベーションマンションなどを契約した場合、もらえる仲介手数料は次のようになるのが一般的です。

買主さまからの仲介手数料…

(成約価格-建物消費税)×3.3%+6.6万円

売主の不動産会社からの仲介手数料…

次の【1】~【3】いずれか ⇒

【1】「3%(税込)」

(成約価格-建物消費税)×3%

【2】「3%(税別)」

(成約価格-建物消費税)×3.3%

【3】「正規手数料」

(成約価格-建物消費税)×3.3%+6.6万円

仲介会社が売主の不動産会社からもらえる仲介手数料は、買主さまと比べると、ちょっとだけ下げられてしまうということですね。なお、売主の不動産会社によっては、仲介手数料は2%(税込)とか、一切支払わない「不払い」なんてケースもあります(涙)悲しいですけど、どれも上限を超えていないから違反ではなくOKということです。

ということは…

皆さまだって「値切ってOK」なんですよ(秘)

ただし!値切らない方が良いケース、値切ったらダメなケースもあります。具体的なお話はこの記事の真ん中あたりに書いてあるので後でお楽しみに!

参考記事…

低廉な不動産の仲介手数料は最大で198,000円(法改正)

低廉(ていれん=価格が安い=400万円未満)な空き家等の売却に関しては、不動産屋さんが売主さまへ仲介手数料以外の調査費用もあわせて請求できるようになりました。具体的には…400万円未満の空き家等を売却する売主さまに対しては、最大で「18万円+消費税(198,000円)」まで請求可能です。

本来の上限より多い金額(198,000円)を請求する要件…

■ 低廉な空き家の売買

■ 通常よりも現地調査費用がかかる

■ 売主さまへの説明・合意

■ 売主さまだけ(買主さまは本来の上限まで)

詳細は次の記事をどうぞ~

仲介手数料はいくら?「早見表」「シミュレーション」

仲介手数料の計算表を1,000万円単位で記載します。100万円単位でチェックしたい人は、下の早見表(PDF)or 詳細記事で確認してください!なお、仲介手数料の値引サービスをしている「真っ直ぐ不動産仲介」の仲介手数料額を確認したい場合は、シミュレーションがオススメです。

| 不動産価格 | 仲介手数料(税込) |

| 1,000万円 | 396,000円 |

| 2,000万円 | 726,000円 |

| 3,000万円 | 1,056,000円 |

| 4,000万円 | 1,386,000円 |

| 5,000万円 | 1,716,000円 |

| 6,000万円 | 2,046,000円 |

| 7,000万円 | 2,376,000円 |

| 8,000万円 | 2,706,000円 |

| 9,000万円 | 3,036,000円 |

| 1億円 | 3,366,000円 |

仲介手数料は高い?安い?妥当?

仲介手数料が高い?安い?妥当?なのかは、

■ 物件価格

■ 取引難度

■ 期間

■ 労力

■ 不動産会社のサービス・保証

■ 担当者のレベル

などによって判断が変わります。

不動産取引を全力でお手伝いするゆめ部長は1本の契約だけでもすごく疲れます。物件価格が高くないのに難易度が高い案件を担当した場合、報酬に見合わないと感じることが結構あります。

一方、仕事が適当な不動産屋さんは、難しい案件でも最低限のサポートだけしかやらないから「仕事が楽」だと言い切ります。それなのに、請求する仲介手数料は「上限」なんですよね…。

不動産屋さんの立場でも、仲介手数料が高く感じる場合もあれば、安く感じる場合もある。ということです。

なお、不動産屋さんのサービス内容を理解していないのに、「高すぎる!」「ボッタクリだ!」「仲介なんていらない!」「不動産仲介の仕事なんて誰でもできる!」と怒る人もたまにみかけますけど、不動産取引の仕事は決して簡単ではありません。ここの認識がズレていたら議論が噛み合いませんので、不動産屋さんを強い口調で否定するのであれば、まず、仕事内容だけでも知っておいてくださいね。よろしくお願いします!

参考記事…

仲介手数料の値引交渉・値引サービス

仲介手数料の値引サービスを行っている不動産屋さんは「仲介手数料は高い過ぎるから節約しませんか!?」と主張しますし、仲介手数料を上限の「3.3%+66,000円」で請求する不動産屋さんは「仲介手数料を値切るなんてダメ!」とか「仲介手数料を値切る客はお客さまとして扱わない!」と主張します。

それぞれが自分たちの立場で主張するので、お客さまは「何が正しいんだろうか…?」と悩んでしまうのではないでしょうか??

そこで!悩みを解消するために、ゆめ部長が、仲介手数料に関する法律・裁判例・媒介契約書類・歴史・不動産取引の裏側を説明しながら、仲介手数料を値引きできる根拠、値引きを推奨するケース、値引きをしない方が良いケースなどを詳しく解説します。本気で仕事に取り組んできたからこそ語れる価値ある内容なので、ぜひ、参考にしてください!!

仲介手数料「3.3%+66,000円」は上限だから交渉OK

仲介手数料は宅地建物取引業法(略して宅建業法「たっけんぎょうほう」)第46条と国土交通省告示にて受領できる金額が定められています。

このことから、法律で成約価格の「3.3%+6.6万円」をもらうことが保証されていると勘違いしている不動産屋さんがいますけど…それ、完全な間違いです!不動産屋さんの「権利」として定められているわけではなく、「3.3%+6.6万円」までしかもらったらダメだよ!と「制限」されているだけです。弁護士先生や税理士先生の報酬は自由化が認められても、不動産屋さんの報酬は自由化が認められていません!

この知識があれば、『法律で仲介手数料が「3%+6万円」と決められているから値引はできないんですよ~』なんて説明がウソだとわかりますよね。

上限が決められているだけ

↓

上限を超えなければ0円だってOK

↓

交渉OKに決まっている!!

仲介手数料の歴史(上限が定められた理由)

昭和27年に不動産屋さんの取引規制について定める宅建業法が制定されました。宅建業法で仲介手数料を規制するまで、不動産屋さんを取り締まる法律がなく、不正行為が絶えなかったそうです。きっと、とんでもない金額の仲介手数料を請求していたのでしょうね…。

宅建業法制定時では、仲介手数料率は「各都道府県知事が定める」とされていて、仲介手数料率はバラバラだったようです。その後、仲介手数料率の一本化の要望があり、昭和45年に現在の仲介手数料率になりました。

つまり、悪さばっかりするから、不動産屋さんの報酬=仲介手数料に「上限」を作られてしまった…そんな不名誉な歴史があるのです。

仲介手数料交渉ができる4つの根拠

仲介手数料「3.3%+66,000円」は「上限」であって交渉することを前提としている根拠を4つ書いてみます。この4つの根拠を知っていれば「なんで上限をあたり前のように請求してくるんだろう?」と疑問に感じ、不動産取引に関する情報アンテナの感度が上がることでしょう!

【1】媒介契約書

【2】国土交通省の通達

【3】最高裁判所の判例

【4】独占禁止法の考え

簡単に解説します。

【1】媒介契約書

不動産屋さんに売買のサポートを依頼する際に締結する「媒介契約書」の契約約款に「報酬の請求」という項目があります。ここに記載されている内容を見てみましょう。

報酬の額は、

国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、

甲乙協議の上、

定めます。

媒介契約を締結する際に、仲介手数料額について、不動産屋さんとお客さまが協議して決めるようにしなさいよ!と記載されています。仲介手数料の「成約価格×3.3% +66,000円」は「上限」を定めたものであって、当然に満額を請求できるものではないわけですね。

【2】宅建業法・国土交通省のガイドライン

宅地建物取引業法第46条(報酬)第2項には次のように書かれています。「宅建業者は、国土交通大臣が定める報酬額を超えて報酬を受けてはならない。」また、国土交通省が定めた包括的なガイドライン「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」でも「報酬は限度額を定めているものである。受ける報酬額はこの限度額以下でなければならない。」とあります。

簡単にまとめると…

上限を定めたよ。これは超えないでね。

つまり、超えなきゃOK。

だから、交渉してOKなわけです。

【3】最高裁判所の判例

ちょっと古い判例ですけど、最高裁判例(昭和43.8.20)の判断を見てください。

報酬として当事者間で授受される金額は、

その場合における

・取引額

・媒介の難度

・期間

・労力

・その他諸般の事情

が斟酌されて定められる性質のものと言うべき

この判例が示している報酬形態は、上限額を当然のように請求できるわけではなく、個別事案ごとに仲介手数料は変わるべき…ということです。上限金額を請求できるのがあたり前ではなく、事案によっては値下げするべき時がある!と読めますよね?

仲介手数料が安くなる方向に傾く判例なので不動産屋さんには反発されそうですけど、お客さまには受け入れられやすい考えであり、これこそが、仲介手数料という報酬のあり方だとゆめ部長は考えています。(素晴らしい判例です!)

【4】独占禁止法

仲介手数料が独占禁止法違反ではないか?という議論があります。独占禁止法第8条では、事業者団体による競争制限行為を禁止しています。つまり「報酬額を制限すると自由な競争ができなくなるからダメだよ」と言っているからです。

これに対する結論は独占禁止法違反ではない!です。理由は…仲介手数料の上限額設定は、国土交通大臣が告知して報酬額を決めているのであり、3%+6万円の範囲内で自由に競争できるため。とされています。

不動産屋さんが上限内で競争できる

↓

お客さまは交渉OK!

ここまで勉強している不動産屋さんは圧倒的少数派だと思います。自分たちが係わる法律を勉強していないのに、なぜ、「仲介手数料が安い」とか「値引サービスはダメだ!」とか言えるのかな…と思いませんか??「仕事内容に自信がある!」とか関係ないですからね。だって、甲乙協議の上、決めるって書いてあるんですから。少なくとも、協議してくださいよ!って話です!!

仲介手数料の値引交渉NG!4つのケース

次の3つのいずれかに該当するなら、仲介手数料の値引交渉をしたり、仲介手数料無料・半額などの値引サービスの利用は諦めましょう。

【1】 大手仲介会社を利用する

【2】 売買の条件が厳しい

【3】 人気物件を購入する

【4】 不動産屋さんに手間暇かけてもらった

1つ目・4つ目はわかりやすいですね。

2つ目・3つ目を深掘りしておきます。

【2】条件が厳しい場合の具体例

・不動産価格が安い

・マンション限定で探している

・エリア限定で探している

・住宅ローン審査が厳しい

・購入、売却の期限が短い

・安く買いたい、高く売りたい

・再建築不可物件の売却

・旧耐震の自主管理マンション売却

【3】競合が多い人気物件の具体例

・未公開

・新規登録

・値下してばかり

・価格が安い

・人気学区

・駅近ブランドマンション

ゆめ部長は値引サービスをしている立場なので、ホンネを言えば、「いやいや、仲介手数料を節約する方が大事じゃないですか!?」と言いたいですよ。でも、世の中みんなが不誠実な仕事をしていたら寂しいですからね。利益よりも誠実を重視して解説します!ちょっと長くなるので詳細は次のリンク先で記事を読んでください。

詳細記事…

仲介手数料の相場

仲介手数料の相場を知りたいお客さまはたくさんいると思います。しかし!!残念ながら…不動産売買の仲介手数料に相場と呼べるものはありません。

なぜなら…

成約価格に対して「3.3%+66,000円」なので、購入または売却する不動産の価格によって仲介手数料額が変わってしまうからです。

「仲介手数料 相場」でGoogle検索するお客さまが「手数料率の相場」を知りたいのであったとしても、不動産屋さんによって、また、それぞれの取引によって異なるので、やはり相場と呼べるものはないと思います。(注:大手でも億を超える不動産取引の場合は仲介手数料の値引きに応じているのを見かけるため、取引によって手数料率が異なると書きました。)

参考…

2015年1月実施の少し古いデータですけど、「一般財団法人土地総合研究所アンケート調査」によると、80%以上の不動産屋さんが上限「3.3%+66,000円」を適用しているそうです。ただし、調査対象エリアが広いと思われるので、地方であれば上限の会社が多く、都心部であれば値引サービスを実施する会社は増えることが予測されます。また、2022年では値引サービスが増えていることにも注意が必要でしょう。

仲介手数料の値引サービスではどんな種類があるのか?については、少し下の方で解説してありますのでそちらも確認してみてください。ちなみに、ゆめ部長なら、購入は「無料 or 半額」、売却は「半額 or 2.2% or 無料」のプランがありますよ。

両手仲介 or 片手仲介で仲介手数料を安くできるかは変わる

不動産屋さんが、売主さまと買主さまの双方を担当して売買契約を成立させた場合、両方から「3.3%+66,000円」をもらうことができます。これを「両手仲介」と呼びます。

不動産屋さんが、売主さま or 買主さまのどちらか一方だけを担当して売買契約を成立させた場合、担当したお客さまからだけ「3.3%+66,000円」をもらうことができます。これを「片手仲介」と呼びます。

仲介手数料額は…

両手仲介 = 片手仲介の2倍

つまり、両手仲介の方が仲介手数料の値引きには応じやすいと言えるでしょう。

一般・専任・専属専任で手数料に差はない

不動産の売買を不動産屋さんに依頼する契約を「媒介契約」と呼びます。媒介契約は「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。

購入の場合はほぼ「一般媒介」になりますが、売却の場合はお客さまの希望条件により3つの媒介契約の全てが使われています。なお、3つのどれを選んでも支払う仲介手数料の金額に差はありません。

ただし、

「専属専任 or 専任で任せるから仲介手数料を値引きしてほしい!」と主張するお客さまは大手勤務時代でもいました。また、売れそうな人気物件であれば、少数精鋭(3社くらいに絞る)の一般媒介にして、不動産屋さん同士に競争させ、仲介手数料を値引きさせようとするお客さまからのお問い合わせも何度か受けたことがあります。

売却の場合、一般・専任・専属専任のどれでも交渉のやりようはあるでしょう。ただし、物件価格が安い・大手に依頼したい・高値を狙いたい…などの場合は交渉したらダメですからね。

参考記事…

仲介手数料を値切るベストタイミング

仲介手数料の金額については「媒介契約書」に記載されていて、媒介契約を締結するタイミングは「購入」と「売却」で異なりますので、仲介手数料を値切るベストタイミングは分けて考える必要があります。

【1】購入

購入申込時には諸費用概算・返済シミュレーションを作成してもらえるため、このときに仲介手数料の金額を教えてもらえるはずです。特に何も言わなければ、売買契約時に媒介契約書の内容を確認することもなく「3.3%+66,000円」の金額で署名捺印させられてしまうため、値引き交渉するのであれば「購入申込時」がリミットになります。媒介契約締結後に値引きするのは、ほぼ、100%ムリですからね。

ゆめ部長が考えるベストタイミングは「問い合わせ時」です。最後の最後に交渉した結果、「散々サポートしたのに最後に値切りやがって!」と思われてしまえば、契約後のサポートに大きな不安が残るからです。なお、「手数料を値引きすればあなたから買ってあげるよ!」という交渉はすごく嫌われるので、絶対にやめておきましょう。

【2】売却

売却の場合は媒介契約を締結しないと売却活動をスタートできないため、早い段階で仲介手数料の金額を記載した媒介契約書へ署名捺印することになります。そのため、値引き交渉のベストタイミングは「訪問査定時」です。

ここまで、仲介手数料の値引き交渉についてお話してきましたけど、値切るのではなく、最初から値引するサービスがある不動産屋さんを選ぶのも1つの選択肢です!というわけで、次は「仲介手数料の値引サービス」を紹介しますね。

仲介手数料無料・半額などの値引サービス

仲介手数料額を上限よりも安くすることで、他社と差別化を図る不動産屋さんがあります。仲介手数料の値引サービスは大きく分けると6つでしょうか…。

【1】 半額の「1.65%+3.3万円」

【2】 無料

【3】 定率制(2.2%・0.75% など)

【4】 定額制(49.8万円・33万円 など)

【5】 報酬交渉制

【6】 キャッシュバック

支払ってもイイと思える仲介手数料は見つかりましたか?

ゆめ部長の「真っ直ぐ不動産仲介」も仲介手数料の値引をしていますので、「ちょっと興味あるなぁ~」と思ってくれたら、少し下の方で紹介しているプランを確認してください!

ちなみに…

ゆめ部長がTwitterでつながっている仲介手数料が安い不動産屋さんは、みなさん、マジメで一所懸命です。逆に…ふつうの不動産屋さんよりもずっと親身な対応じゃないかな?と思っています。

詳細記事…

仲介手数料値引(無料・半額など)のからくり

仲介手数料が安くなるのは嬉しいけど、「なんか怪しいなぁ…」と思うのがふつうですよね。でも、仲介手数料を無料・半額にできる「からくり」を理解してもらえたら、きっと、積極的に利用してみたくなるはずです!!

というわけで、お話を進めます。

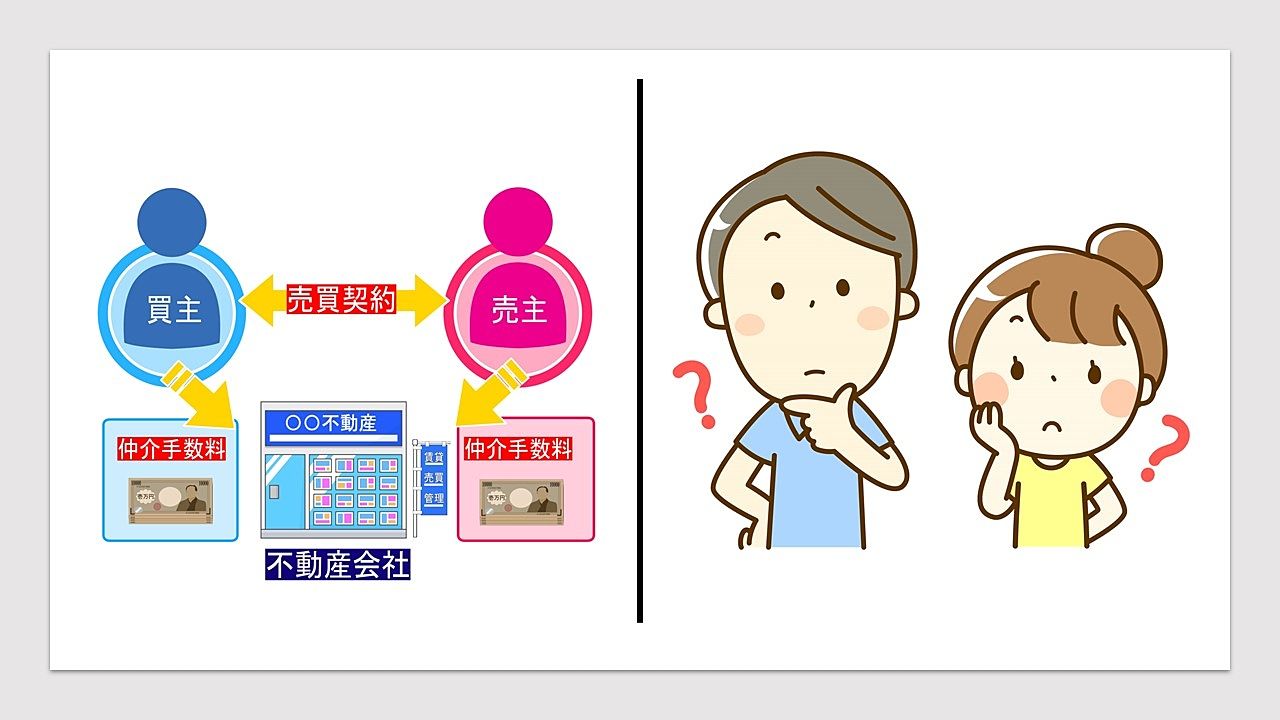

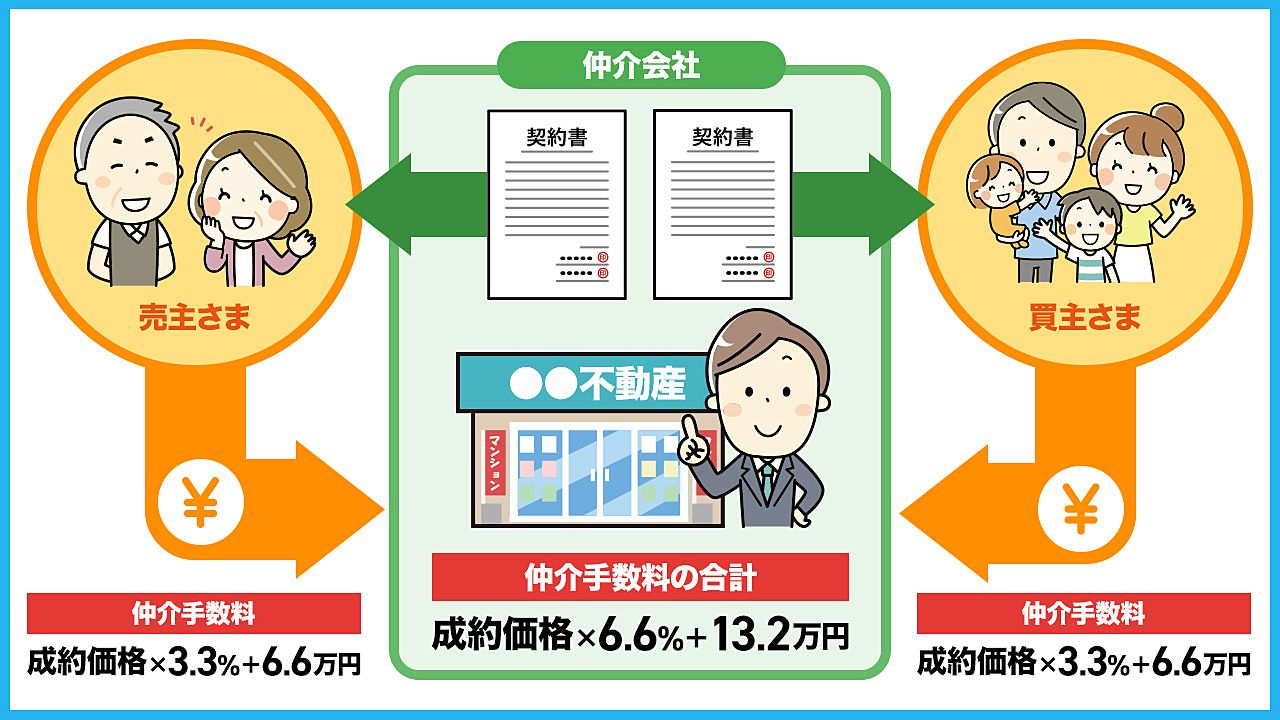

不動産屋さんは仲介手数料をどこの誰からもらっているのか?「不動産仲介の仕組み」を簡単に解説します。まず、下にある2枚の図を見てください。1枚目が「両手仲介」2枚目が「片手仲介」です。この違いを最初に理解しましょう!

1枚目「両手仲介」

1社の不動産屋さんが売主さま・買主さま両方の仲介を行う場合です。仲介手数料は次のようになります。

左手の売主さまから…

3.3%+66,000万円(片手)

右手の買主さまから…

3.3%+66,000万円(片手)

合計 6.6%+132,000円(両手)

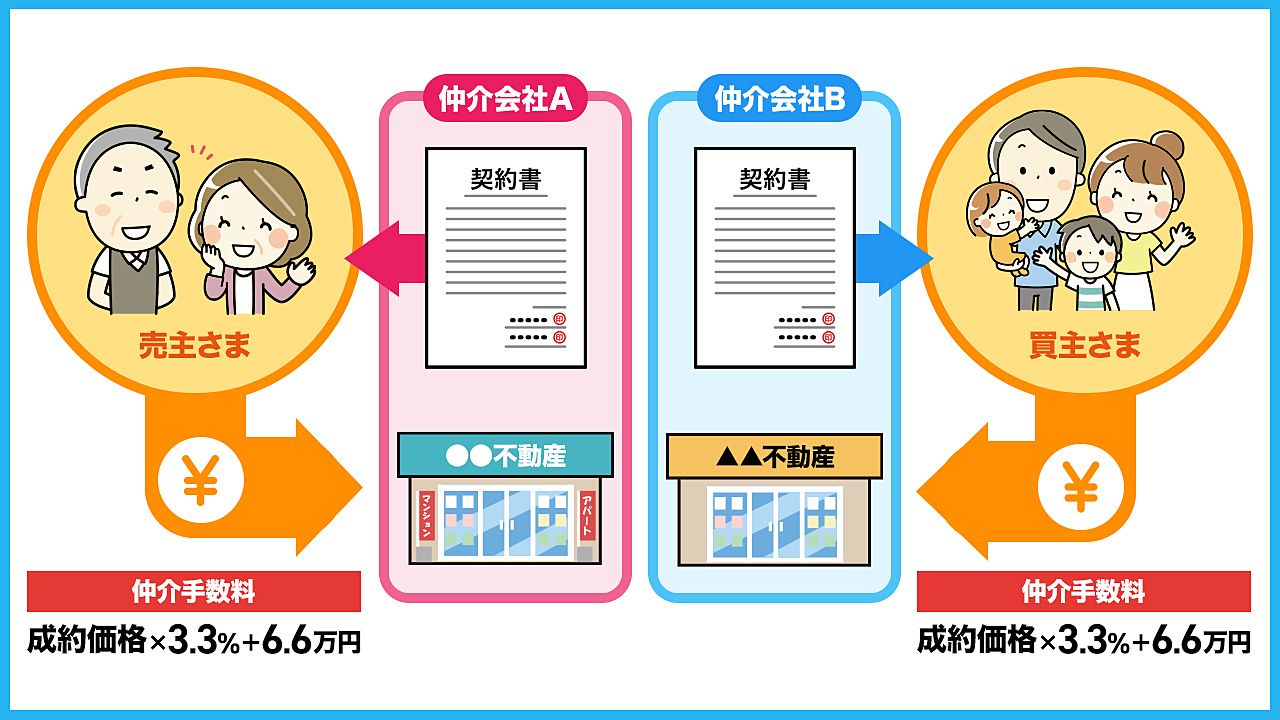

2枚目「片手仲介」

売主さまを担当する不動産屋さんと、買主さまを担当する不動産屋さんが別々になる場合です。仲介手数料は次のようになります。

【仲介会社A】

左手の売主さまから…

3.3%+66,000万円(片手)

【仲介会社B】

右手の買主さまから…

3.3%+66,000万円(片手)

売主さまと買主さまの売買契約を【仲介会社A】と「仲介会社B」が共同で仲介します。この場合、売主さまからの仲介手数料(左手の片手分)は【仲介会社A】がもらい、買主さまからの仲介手数料(右手の片手分)は「仲介会社B」がもらうことになります。【仲介会社A】も「仲介会社B」も片方(左手 or 右手)からしか仲介手数料をもらえないので「両手仲介」に対して「片手仲介」といいます。

これで「不動産仲介の仕組み」はザックリと理解できましたね。次は「仲介手数料値引のからくり」に入っていきましょう!

まず、両手仲介を再度見てください。

仲介手数料は「6.6%+132,000円」もありました。成約価格が5,000万円なら、仲介手数料は343万2,000円にもなります。

ということは…

売主さま または 買主さまのどちらかを無料にした場合でも「3.3%+66,000円」は確保できます。また、両方とも半額にした場合でも「3.3%+66,000円」は確保できてしまいます。「3.3%+66,000円」だけでも、仲介手数料は171万6,000円もある!ということですよね。

次に、片手仲介です。

【仲介会社A】は売主さまから仲介手数料をもらえますけど、買主さまからはもらうことができません。そのため、売主さまからの仲介手数料を無料にしてしまうと報酬0円のタダ働きになり困ってしまいます…。しかし、半額にするだけなら「1.65%+33,000円」は確保可能です。「1.65%+33,000円」だけでも、仲介手数料は85万8,000円あります。

つまり!

企業努力をすれば、

仲介手数料値引サービスは問題なく実現可能!

両手仲介が儲け過ぎなだけ!

という結論になります。

ただし…

不動産価格が低いエリアだと、6.6%+132,000円でも経営は苦しくなるような気がします。500万円の中古戸建を両手仲介しても46万2,000円にしかならないためです。正直、価格が安い物件の方が取引リスクが高くて難しいのも原因の1つなんですよ。

ここまで理解しておけば、仲介手数料値引サービスが怪しいのか?怪しくないのか??お客さまが自分で判断できるはずです。

仲介手数料値引をなぜするの?

不動産屋さんが仲介手数料を値引する理由。

それは … 「集客するため」です。

不動産仲介業は、人が所有しているマンション・土地・戸建の売買を成立させることで仲介手数料という報酬を受け取ることができる仕事です。つまり、在庫を持つ必要がなく、自己資金が少なくても開業できてしまいます。また、難しい資格も求められていません。参入障壁が低く、一獲千金を狙える。そんな業界のため、たくさんの不動産屋さんが乱立してしまっています。コンビニよりも多くの不動産屋さんがあれば、当然、競争が激しくなりますよね。

そこで、仲介手数料を値引きすることで、お客さまからのお問い合わせをGETしようと考える会社が出てくるわけですね。

ちなみにですけど…

ゆめ部長は、お客さまからのお問い合わせを増やすためだけに、仲介手数料の値引サービスを行っているわけではありません。値引サービスを始めたのは、そもそも、不動産価格が高い東京23区で仕事をするのであれば、「成約価格×3.3%+66,000円」だと単純に高すぎるのでは…と、サービス料設定に疑問をもっているからです。特に、両手仲介は不動産屋さんが儲け過ぎだと思っています!

仲介手数料値引をどうやって実現するの?

見栄を捨てて経費削減を1つ1つ積み重ねる。そんな企業努力で仲介手数料値引は可能になります。

たとえば…

■ ターミナル駅に事務所をおかない

■ 駅近・路面に店舗を出さない

■ 費用がかかるオシャレ店舗にしない

■ 高級車での案内サービスをやめる

■ 高額すぎる広告費を削減する

■ 過剰サービス・ムダな保証を削る

■ ベテランを集めて業務効率を上げる

■ いらない管理職をつくらない

などなど。

見栄を張らなければ、仲介手数料を安くする余地はいっぱいあるんですよ。

仲介手数料値引(無料・半額など)のデメリット・トラブル

仲介手数料値引サービスは企業努力で実現できますけど、不動産屋さんを選ばないとトラブルになる可能性が高まります。(正直…大手でさえトラブルが多いので、値引サービスの会社だけ突出してリスクが高いわけではありませんけどね。)

ゆめ部長は、仲介手数料を「無料」または「半額」にするサービスを実施している会社で働いた経験もあるので、この経験も踏まえて、仲介手数料値引サービスの「デメリット」と「トラブル」についてまとめてみます。

デメリット【1】

不動産取引のプロじゃない!?

デメリット【2】

結局損をする可能性がある!?

デメリット【3】

サービス・保証の質が落ちる!?

デメリット【4】

担当者のモチベーションが低い!?

デメリット【5】

買取業者へ売却させられる !?

デメリット【6】

売却物件を囲い込みされる !?

トラブル【1】

仲介手数料は無料だったけど他の費用を請求された!

トラブル【2】

価格交渉を全くしてくれなかった!

トラブル【3】

売買契約が終わってから何もしてくれなかった!

ホント、ため息が出ちゃいますね…

詳細記事…

仲介手数料を安心してお得にする4つのポイント

仲介手数料は安くできるけど、デメリットがあり、トラブルが発生する可能性があることは理解してもらえたと思います。ここまで読むと「仲介手数料は払った方がいいかもなぁ…」と感じてしまったかもしれませんね。しかし、ポイントさえ押さえれば、仲介手数料値引サービスのリスクは大幅に下げられますから大丈夫です!仲介手数料を安心してお得にするために検討すべき内容を説明しますのでしっかり把握しておいてください。

大事なことは、

【 不動産屋さんへ支払う仲介手数料 】

【 不動産会社 + 担当者 + サービス 】

この2つの「ベストバランス」を見つけ出すことです!

仲介手数料に含まれるサービス内容を「必要なサービス」「不要なサービス」に分け、必要十分なサービスを、納得できる仲介手数料で提供してくれる不動産屋さん(会社+担当者)を探してください。

ポイントは次の4つ!!

■ 過剰なサービスと保証を削る

■ 不動産会社と役割分担する

■ 不動産会社の仕事を見極める

■ 不動産会社と担当者を本気で探す

ちなみに…

「不動産会社」については、Webページ・SNSなどで情報をキャッチしましょう。

「担当者(エージェント)」については、メール・電話・資料請求のやり取りで人柄や専門性は把握してください。

■ スピードは速いか

■ 丁寧に対応してくれたか

■ 質問への回答がわかりやすかったか

仲介手数料が安い不動産屋さんを利用するなら、ちょっと厳しめでチェックするくらいでちょうど良いでしょう。

詳細記事…

ゆめ部長の仲介手数料値引サービス

ここで、ちょっとだけ営業します (笑)

ゆめ部長のサポートは「お客さま目線」であることを大切にしています。仕事はしっかり丁寧に。でも、仲介手数料は安くしたい。

だから、ムダなサービス・過剰な保証を削り、大事な部分に時間と労力を充てることにしました。「仲介手数料の金額と仕事の質・レベル」のバランスをとるのは難しいですけど、ゆめ部長なりの「ベストバランス」を形にしましたので、売却プラン・購入プランをチェックしてもらえたら嬉しいです♪

「購入」は仲介手数料無料 or 割引

購入をサポートする場合、ゆめ部長が売主さまから仲介手数料をもらえるなら、買主さまの仲介手数料を無料にしています。

無料になる可能性が高いのは…

■ 新築一戸建て

■ リノベーションマンション

■ リノベーション戸建

■ 複数区画の分譲地(土地)

無料にならない場合は次の通りです!

■ 7,500万円以下: 2.2%

■ 7,500万円超 : 165万円

無料 or 半額はお客さまが判断することはできませんのでお問い合わせください。

お問い合わせは…

仲介手数料無料サポート…

「売却」は無料~3.3%+66,000円

購入をサポートする場合、仲介手数料は次の通りです!

■ 7,500万円以下 : 2.2%

■ 7,500万円超 : 165万円

■ 業者買取 : 0円(=無料)

■ 3.3%+66,000円

■ 業者買取 : 0円(=無料)

無料(0円)

業者買取プラン…

仲介手数料なし!「個人間売買」「業者直接買取」「売主直売」

仲介会社が売主さま・買主さまの間に入らず、仲介手数料が無料になる3つのパターンを確認しておきましょう。

■ 個人間売買

■ 買取業者へ直接売却

■ 売主直売物件を購入

それぞれのメリット・デメリットを解説します!

個人間売買のメリット・デメリット

マンション・土地・戸建を売却するとき、仲介会社を入れず、買主さまと直接売買契約を締結するなら仲介手数料はかかりません。

メリット

仲介手数料がかからない

デメリット

■ 住宅ローンを利用できない可能性がある

■ 契約書の作成に不動産のプロが携わらない

■トラブル解決を当事者で行う必要がある

■ 妥当な価格を判断できない

などなど。

企業の法務部に勤務していたとしても、不動産取引の経験なしでリスクを把握するのはムリだと思います。正直、絶対にオススメしません。

参考記事…

業者直接買取のメリット・デメリット

マンション・土地・戸建を売却するとき、仲介会社を入れず、不動産買取業者さんと直接売買契約を締結するなら仲介手数料はかかりません。

メリット

仲介手数料がかからない

デメリット

プロを相手に契約するリスクがある

プロの不動産屋さんを相手に不動産取引を有利に進める自信はありますか?物件の特徴(プラス情報・マイナス情報)を自分で正確に把握できますか??答えが「NO」なら、仲介会社に入ってもらうことをオススメします。

なお、仲介会社のサポートを受けず、買取会社へ直接売却するのに、仲介手数料を請求されたら違法の可能性がありますので注意してくださいね。

売主直売のメリット・デメリット

売主直売の新築マンション・新築一戸建て・リノベーションマンション・リノベーション戸建などを購入するとき、仲介会社を入れず、売主の不動産会社と直接売買契約を締結するなら仲介手数料はかかりません。

メリット

仲介手数料がかからない

デメリット

プロを相手に契約するリスクがある

価格の妥当性判断、条件交渉、住宅ローンのアドバイスやサポート、わからないことの相談、プロの目から見た物件の問題点指摘、契約書類作成などを「不動産取引のプロ」である仲介会社に依頼すれば、売買契約を安全に締結でき、引渡までの手続きもスムースになります。

また、怖い不動産屋さんに直接言いづらいことも、仲介会社が間に入ることで言いやすくなるというメリットも大きいはずです。(経験上、間違いなく皆さんにとって大きなメリットになっています。)

というわけで、味方になってくれる仲介会社がいないため、交渉やトラブル対処を自分でやらなくてはならない…これが大きなデメリットになるしょう。

仲介手数料以外にかかる諸費用

不動産売買では仲介手数料以外にも諸費用がかかります。売却と購入でかかる項目が変わりますので確認しておいてください。

不動産売却でかかる諸費用

まず、不動産売却で仲介手数料以外にかかる諸費用を見てみましょう。

■ 印紙代

■ 登記費用

■ 住宅ローン一括返済手数料

■ 所得税・住民税(売却益があれば)

■ その他

その他の具体例としては、測量・解体・残置物撤去・補修・弁護士や税理士への相談費用などがあります。

詳細記事…

不動産購入でかかる諸費用

次は、不動産購入で仲介手数料以外にかかる諸費用を見てみましょう。

■ 登記費用

■ 銀行保証料 or 銀行事務手数料

■ 住宅ローン代行手数料

■ 印紙代

■ 保険料

■ 固定資産税・都市計画税の精算金

■ 振込手数料

■ 適合証明書発行手数料

■ ホームインスペクション

■ リフォームやハウスクリーニング

■ 不動産取得税

売却と比べると項目が増えますね(汗)

・どこの金融機関を利用するのか?

・ペアローンにするのか?

・地震保険や家財保険も加入するのか?

・フラット35を利用するのか?

・ホームインスペクションを行うのか?

など、お客さまによって、あてはまる項目が変わります。

参考記事…

仲介手数料で騙されないための知識

不動産仲介の実務に携わっていると、「なんで、そんなお金を払っちゃったんだろう?」と疑問に思うケースを見ることがあります。そこで、ゆめ部長が気になったケースとして、(1)売買契約が解除された場合の仲介手数料(2)仲介手数料以外に請求されるお金について簡単に触れておきたいと思います!

契約解除(解約・キャンセル)になった場合の仲介手数料

不動産売買契約が成立した時点で仲介手数料の請求権は発生しているものの、途中で売買契約が解除になった場合はどうなるのでしょうか?

■ 白紙解除・無効・取消しの場合

■ 手付解除・違約解除・合意解除の場合

で結論が異なりますので順番に解説します。

【1】白紙解除・無効・取消しの場合

売買契約後、お客さまに責任がない事情で解除しなければいけなくなった場合、たとえば…住宅ローンの本審査が通らなかった、地震で建物が傾いて住めなくなったという事情があれば「白紙解除」になります。白紙解除は、もともと契約がなかったことにする効果がありますので、仲介手数料の請求権も当然に消滅します。無効であれば、最初から請求権は発生せず、取消しなら、発生していた請求権が消滅することになります。

【2】手付解除・違約解除・合意解除の場合

お客さまの自己都合で解除する場合…たとえば、住宅ローンを組むのが怖くて眠れなくなった、両親から実家に戻るように強く言われて田舎へ帰ることになった、などの事情であれば、仲介手数料は請求されます。自己都合でやめるわけですから仕方ないよなぁ…と納得できますよね。

ただし、手付解除・違約解除・合意解除になった場合、不動産屋さんは当然に約定の仲介手数料を請求できるのではなく、相当報酬額しか請求できないとしている裁判例(高裁)があります。また、不動産屋さんが調査をしていなかったなどの落ち度があれば、請求できる報酬額に影響を与えることがあるそうです。

詳細記事…

仲介手数料以外にお金を請求されたら?

不動産屋さんが仲介手数料以外のお金を売主さまへ請求できるのは、次の2つのケースが考えられます。

1つ目は、遠隔地への出張費用や、売主さまから依頼された広告料金などです。

2つ目は、成果物という実体が伴うサービスです。

2つ目については深掘りしてみましょう。

国土交通省が定めた包括的なガイドライン「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」第46条第1項関係の「6.不動産取引に関連する他の業務に係る報酬について」には次のように書かれています…

媒介業務以外の不動産取引に関連する業務を行う場合には、媒介業務に係る報酬とは別に当該業務に係る報酬を受けることができる。この場合にも、あらかじめ業務内容に応じた料金設定をするなど、報酬額の明確化を図ること。

この点、東京都庁でヒアリングしたところ、「成果物」という実態が伴わないと請求したらダメ!だと言われました。

つまり、ファイナンシャルプランニングを有資格者が行い、ライフプラン表などを作成しているのであれば、仲介手数料以外にもFP相談料を請求できることになりそうですね。

しかし、購入・売却に関するアドバイスなどをしただけであれば、仲介手数料の範囲に含まれるものであり、別途報酬を請求するのは難しいです。不動産屋さんからよくわからない費用を請求されてしまったなら、都庁(県庁)に相談してみましょう。一般的な仲介業務では、仲介手数料以外のお金を請求することはありませんからね!

補足…

住宅ローン審査を代行する手数料として「住宅ローン代行手数料」を55,000

円~165,000円も請求する不動産会社が増えました。この「住宅ローン代行手数料」は「内定通知書」と呼ばれる書類を取得するくらいで「成果物」といえる実態は伴っていないように思います。しかし、買主さまからの承諾を得れば、請求してOKとなっているようです。しかし、これは絶対に納得できません!!住宅ローンのサポートは通常の仲介業務に入っているものですし、むしろ、直球ど真ん中の仕事ではないでしょうか??

ゆめ部長が言いたいことはただ1つ。

「住宅ローン代行手数料」が大っ嫌いです。

参考記事…

仲介手数料の理想形を提案したい!

仲介手数料の値引サービスを作り込み、お客さまや不動産屋さんと議論を行い、試行錯誤を重ねてたどり着いた「仲介手数料2つの改善点」をブログ記事にしました。

不動産取引がブラックボックスになっているため、適正な取引が実現されていない!と考えるお客さまが増えてきたので、もしかしたら興味を持ってくれるかな…と期待を込めて、ここで紹介してみたいと思います。

仲介手数料の成功報酬制廃止

不動産屋さんの報酬である仲介手数料は「All or Nothing」「0か?100か??」になっています。どんなに長い時間をかけ、どんなにお客さまのために提案を行ったとしても、未公開物件や囲い込みされた物件が出てきてしまい、お客さまがその物件を購入してしまえば、この努力は水の泡となり無報酬で終わります。

ゆめ部長は何度もこの苦しみを味わってきました。1年以上かけ、10回以上の案内で50物件以上まわり、メールのやりとりも200回くらい繰り返したお客さまが、ある日、突然連絡が返って来なくなるのです…。

仲介手数料が「成功報酬制」だから、お客さまは無料で資料をもらい、無料で車で案内してもらい、住宅ローン相談も無料で受けられるわけです。しかし、無料サービスの裏側で不動産屋さんは涙を流しています。

その結果…「タダ働きは絶対イヤ!」と思った不動産屋さんが強引に契約を迫ることになっているのではないでしょうか??

この問題に対する1つの解決案として、ゆめ部長は「仲介手数料の成功報酬制廃止」を検討してほしいと願っています。

仲介手数料の自由化実現

「両手仲介」or「片手仲介」・成約価格・物件の難易度によって、仲介手数料は「高すぎる」案件と「安すぎる」案件が混在しています。

たとえば…

測量図がなく、境界がわからず、隣地とケンカしている土地を500万円で片手仲介したら仲介手数料は税込で23万1,000円にしかなりません。一方、文京区・築5年のブランドマンションを8,000万円で両手仲介したら仲介手数料は税込で541万2,000円(驚!)…1つの取引で得られる報酬の差は20倍以上になりますよね。

仕事は大変なのに報酬が少ない…こんな状況で不動産屋さんがマジメに仕事をすることなんて期待できません。そこで、たどり着いた結論が「仲介手数料の自由化」です。

難易度が高く、時間もかかる案件であり、物件価格が安いなら、仲介手数料は物件価格の10%くらいまで認められてよいのではないでしょうか。その代わり、しっかりとプロの仕事をしてもらうために、自由化できる不動産屋さんは選ばれた宅建士に限定します。そうれば、お客さまにもメリットが生まれるのではないかな…と考えています。

仲介手数料を節約できる住み替えサポート

「真っ直ぐ不動産仲介」は住み替えも得意です!売却の仲介手数料も購入の仲介手数料も安くしつつ、無理のない住み替えを一緒に実現しましょう。

■ 売却の仲介手数料を安く!

■ 購入の仲介手数料も安く!

賃貸物件で住み替えするのも1つの選択肢ですけど、ゆめ部長のように、仲介手数料を節約しながらしっかり売却できる不動産屋さんと仲良くなれば、賃貸物件ではなく、売買物件で何度も住み替えることだって可能です。資産価値を高めるようなリノベーションや、適切なメンテナンスを行い、資産形成も狙ってみませんか!?

詳細記事…

最後に…

この記事は、仲介手数料について書いた25の記事を1つの記事にまとめたので、2万文字を超えるボリュームになってしまい、記事を書くのがすごく大変でした。でも、不動産売買の仲介手数料について正しい知識を学び、「仲介手数料3%が正しいのか?」について考える人が増え、仲介手数料の妥当性に関して議論が深まっていったらいいな…と願う気持ちを形にできて本当に良かったです。

最後まで読んでくださった皆さま。

本当にありがとうございました!!

フォロー・チャンネル登録してくださいね!

■ 2022年04月08日 投稿

■ 2024年04月03日 更新

“不動産の「悩み・不安・怒り」を解消するぞー✨ のお役立ち情報をツイート ✅ホンネで語るよ ✅業界の裏側…コッソリ教えるよ ✅役立つ知識を集めて発信するよ ✅さんへ優しく解説するね ✅ガンバル不動産屋さ…

— name (@yumebucho) YYYY年MM月DD日