仲介手数料の「自由化」を提案したい!

不動産売買で請求できる仲介手数料は、長年にわたり「物件価格×3%+6万円(税別)」が上限と定められてきました。この上限規制は本当に適切なのでしょうか。取引形態が多様化し、求められる専門性も高度化する中で、私たち不動産のプロフェッショナルが考える、新しい仲介手数料のあり方を提案します。

\ 徹底解説! /

\ ブログ執筆者 /

仲介手数料制度の現状と課題

不動産取引における仲介手数料制度には、長年の課題が存在します。法定の上限額と実務上の負担が必ずしも一致していない現状や、近年の制度改正について見ていきましょう。

現行制度と最近の改正

不動産売買における仲介手数料は、長年にわたり「物件価格×3.3%+6.6万円(税込)」を上限として法律で定められてきました。2024年には、空き家対策の一環として800万円以下の物件については上限が33万円(税込)に改正されました。

この改正は、空き家問題への対策として一定の評価ができます。しかし、なぜ仲介手数料に上限規制が必要なのでしょうか。他の専門職、たとえば弁護士や税理士、司法書士の報酬規程は既に撤廃されているにもかかわらず、なぜ宅建士だけが規制を受けているのでしょうか。

\ 2024年7月改正 /

業務量と報酬の不均衡

仲介手数料の上限額は物件価格に連動して決まります。しかし、実際の業務量は物件価格との相関性が低いのが現状です。

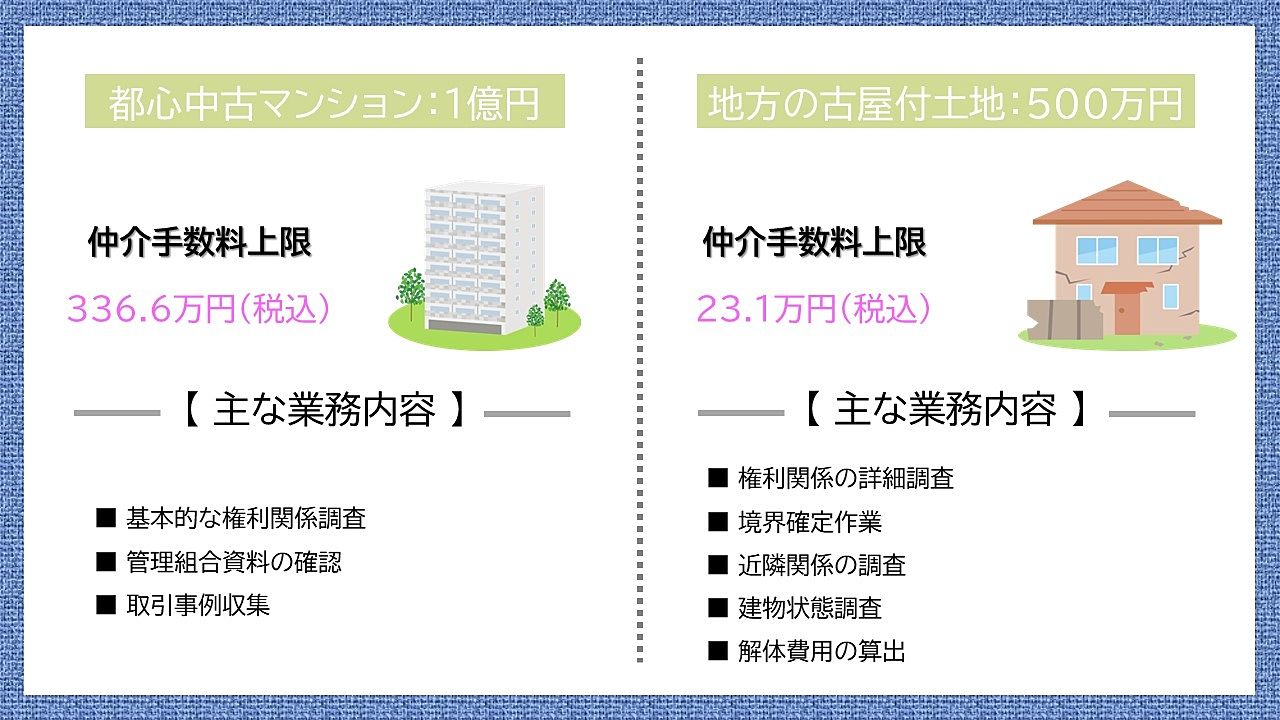

たとえば、都心の中古マンション1億円の仲介と、地方の古家付き土地500万円の仲介を比べてみましょう。中古マンションは権利関係が明確で、管理組合もしっかりしており、取引事例も豊富です。一方、古家付き土地は、境界確定や近隣トラブルの有無、建物の状態調査など、多岐にわたる調査と交渉が必要になることがあります。

にもかかわらず、仲介手数料の上限額は物件価格で決まるため、より多くの労力が必要な安価な物件の方が、手数料は大幅に少なくなってしまうのです。

固定化された報酬体系の問題

一般財団法人土地総合研究所が2015年1月に実施した「不動産仲介手数料の実態に関するアンケート調査」では、80%以上の不動産会社が上限額での請求を行っているという結果が出ています。この「実質的な固定報酬化」は、不動産会社のサービス向上への意欲を削ぐ要因となっているのではないでしょうか。

国土交通省も、不動産仲介手数料に関する判例(最判昭43.8.20)を引用し、「報酬として当事者間で授受される金額は、その場合における取引額、媒介の難易、期間、労力、その他諸般の事情が斟酌されて定められる性質のもの」との見解を示しています。

不動産取引の変化と求められる専門性

この10年で不動産取引を取り巻く環境は大きく変化しました。インターネットの進化により物件情報の入手が容易になる一方で、取引に必要な専門知識は年々高度化しています。

デジタル化がもたらした変化

不動産取引のデジタル化は、ここ数年で急速に進んでいます。従来は不動産会社の店頭でしか入手できなかった物件情報が、今では各社のウェブサイトやポータルサイトで簡単に検索できるようになりました。2023年には重要事項説明のオンライン化も本格解禁され、遠隔地での取引がより円滑になっています。

さらに、不動産テックと呼ばれるIT技術を活用したサービスも登場し、AIによる価格査定や、ブロックチェーンを活用した契約書の電子化など、新しい取引手法が生まれています。

複雑化する不動産取引

一方で、取引に必要な調査項目や説明すべき内容は年々増加しています。2018年から既存住宅状況調査(インスペクション)が制度化され、土砂災害警戒区域等の説明義務も強化されました。

また、取引後のトラブルを未然に防ぐため、以下のような項目についても調査が求められています:

■ 境界の現地立会確認

■ 給排水管等の設備の状態

■ 耐震性能や省エネ性能

■ 過去の修繕履歴

■ 近隣関係や地域特性

このように、不動産取引の現場では、デジタル化による効率化が進む一方で、より高度な専門知識と丁寧な調査が必要とされているのです。

海外に学ぶ仲介手数料制度

仲介手数料の自由化について考える上で、海外の不動産取引の仕組みは参考になります。特にアメリカとイギリスの事例からは、興味深い示唆が得られます。

アメリカの仲介手数料制度

アメリカの不動産取引では、売主側の仲介業者(リスティング・エージェント)と買主側の仲介業者(バイヤーズ・エージェント)が明確に分かれています。仲介手数料は一般的に売主が支払い、物件価格の5~6%程度となっています。この手数料は売主側と買主側の仲介業者で分け合うことが一般的です。

手数料は法定の上限がなく、物件やサービス内容によって自由に設定できます。また、エージェントは顧客との間で「エージェンシー契約」を結び、どちらの立場で仕事をするのかを明確にしています。

イギリスの仲介手数料制度

イギリスでは、売主と買主がそれぞれ別の不動産業者(エステート・エージェント)と契約を結びます。仲介手数料は売主側が物件価格の1~3%程度、買主側は固定報酬や時間報酬制を採用することが多く、サービス内容に応じて料金が設定されています。

エステート・エージェントには法定資格は必要ありませんが、業界団体による自主規制が機能しており、顧客保護と透明性の高いサービス提供が実現されています。

日本の仲介手数料制度への示唆

アメリカやイギリスの事例から、以下のような示唆が得られます。

まず、仲介手数料が自由化されているにもかかわらず、一定の相場観が形成されています。これは、市場原理の中で適正な料金水準が自然と定まることを示しています。

また、サービス内容に応じた料金設定が可能なため、不動産会社は独自の専門性やサービスの質を競う傾向にあります。例えば、インスペクションの充実や、オンラインツールの活用など、付加価値の高いサービスを提供する会社が選ばれる傾向にあります。

さらに重要なのは、売主・買主それぞれの立場に立った専門家が存在することです。これにより、利益相反を防ぎ、より公正な取引が実現されています。

仲介手数料自由化への課題

仲介手数料の自由化を実現するためには、いくつかの重要な課題があります。特に業界への信頼性の問題や、現行制度がもたらす不合理な状況について、率直に向き合う必要があります。

業界への信頼性の問題

他の専門職(弁護士・税理士・司法書士など)の報酬規程は既に撤廃されているにもかかわらず、なぜ宅建士だけが規制を受けているのでしょうか。

その背景には、不動産業界への根強い不信感があります。過去からの負のイメージが払拭できていない現状では、「上限規制がないと、不当に高額な手数料を請求するのではないか」という懸念が持たれているのです。

現行制度がもたらす歪み

仲介手数料の上限規制は、物件価格によって大きな格差を生んでいます。

都心の1億円マンションであれば、現行の3%(300万円)は実際の業務量に比べて高額かもしれません。市場原理が働けば、1.5%~2%程度が相場として定着する可能性が高いでしょう。実際、都心のタワーマンションでは、大手仲介会社が売却時の仲介手数料の値引きを積極的に行っているようです。

一方、地方の500万円程度の物件では、現状の手数料制度下では十分なサービスを提供することが困難です。実際の現場では、レインズへの未掲載や、販売図面の不備、写真すらない物件が散見されます。その結果、多くの物件が大幅な値下げを余儀なくされているのです。

適正な報酬体系の必要性

例えば、500万円の低廉物件でも、仲介手数料が10%(50万円)認められれば、充実した調査や効果的な販売戦略の立案が可能になります。これにより、大幅な値下げを回避し、短期間での成約も期待できます。結果として、売主さまにとってもメリットのある取引が実現できるのです。

このように、物件価格や業務内容に応じた柔軟な報酬設定を可能にすることで、不動産取引はより活発になり、市場の流通量も増加すると考えられます。その際、「コンサルフィー」などの別名目ではなく、「仲介手数料」として正当な報酬を請求できる仕組みが望ましいでしょう。

提案:段階的な自由化へのロードマップ

仲介手数料の自由化は、慎重に進める必要があります。消費者保護と業界の健全な発展の両立を図りながら、段階的に進めていくことを提案します。

資格制度との連携

仲介手数料の自由化は、一定の能力や実績を持つ宅建士に限定して認めることから始めるべきでしょう。例えば、宅建マイスターや不動産コンサルティングマスター等の上級資格保有者、一定年数以上の実務経験者などです。

宅建マイスターの研修テキストには、「取引に内在する危険を察知し、法務局・区市役所だけでなく、近隣聞き込みや分譲会社へのヒアリングなども含めた十分な調査をしたうえで、顧客が納得するまで説明をしてトラブルを未然に防ぐ必要がある」と書かれています。

一見、これは当然のことのように思えるかもしれません。しかし現実の不動産取引では、一点物の売買というスピード重視の特性から、多くの場合、問題が発生してから対応する「後追い」型の対応にならざるを得ません。

実務では、リスクが予見できる場合でも「~が存在する可能性があります」「~の制限を受ける可能性があります」といった一般的な文言を契約書に記載するにとどまることが多いのです。これでは、そのリスクに対応するための具体的な費用や時間といった重要情報が顧客に伝わりません。

このように、理想とされる業務レベルと現実の実務には大きな隔たりがあります。この隔たりを埋めるためには、十分な調査と説明に必要な時間と労力に見合った報酬体系が必要不可欠なのです。

透明性の確保

自由化と同時に、サービス内容と報酬の関係を明確にする仕組みが必要です。

具体的には:

■ 業務内容の明細化

■ 手数料の算定根拠の明示

■ 実績や顧客評価の公開

などが考えられます。

これにより、消費者は提供されるサービスの価値を理解した上で、不動産会社を選択できるようになります。

より良い不動産取引を目指して

仲介手数料の自由化は、不動産取引のあり方を大きく変える可能性を秘めています。しかし、それは単なる報酬制度の変更ではありません。私たち不動産のプロフェッショナルが、より高い専門性と責任感を持って業務に取り組むきっかけとしたいのです。

不動産の売買は、多くの人生の中で数少ない大きな決断の一つです。その重要な場面で、専門家として本当の意味でお客さまの役に立てる存在でありたい。そのために必要な時間と労力を惜しまず、プロフェッショナルとしての仕事を提供していく。

仲介手数料の自由化という提案には、そんな私たち「真っ直ぐ不動産」の想いが込められています。まずは、日々の業務一つ一つに真摯に向き合い、お客さまからの信頼を積み重ねていくことから始めていきたいと思います。

最後まで読んでくださりありがとうございました!

\ 一緒に読んでほしい記事 /

“不動産の「悩み・不安・怒り」を解消するぞー✨ のお役立ち情報をツイート ✅ホンネで語るよ ✅業界の裏側…コッソリ教えるよ ✅役立つ知識を集めて発信するよ ✅さんへ優しく解説するね ✅ガンバル不動産屋さ…

— name (@yumebucho) YYYY年MM月DD日